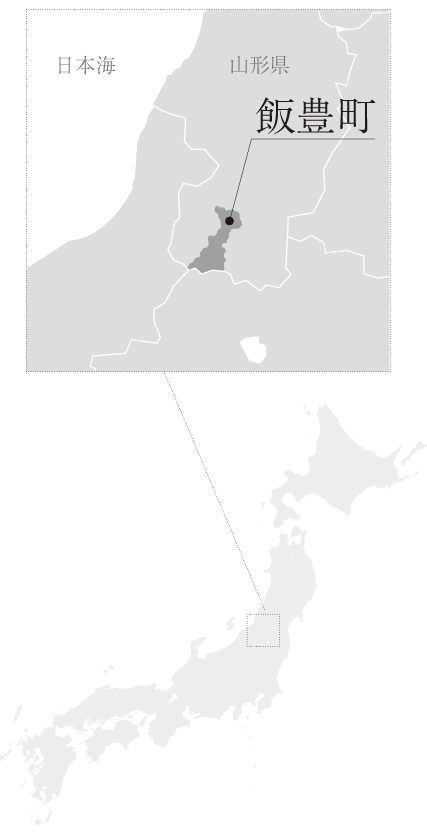

山形県西置賜郡飯豊町

山形県の南西部に位置し、福島や新潟との県境に囲まれた飯豊町。町の80%以上を緑豊かな森林が占め、東北地方でも有数の豪雪地帯として知られる。「日本で最も美しい村」連合には2008年に加盟。「飯豊連峰」「田園散居集落」「中津川地区の里山景観と里山文化」の3つが地域資源として登録されている。水が張られた、見渡す限りの広大な田んぼに朝日が上る瞬間はまさに「東洋のアルカディア」。思わず息をのむほどの絵画的なシーンだ。

「東北のアルプス」とも称され、今なお、手つかずの自然が残る飯豊連峰と、その飯豊連峰から流れ出る清流・白川。その流域に広がる、肥沃な扇状地に形成された田園散居集落は、日本で最も美しい景観として知られており、自然と共に生きる暮らしが作り出した「生活の知恵」とも言える。

19世紀後半から20世紀初頭に活躍したイギリスの女性旅行作家、イザベラ・バードが、山形を旅した際、ここ飯豊町で住民たちから受けたあたたかなもてなしと、峠の頂上から眼下に広がる米沢平野を前にした感動を、「東洋のアルカディア(桃源郷)」と称賛したエピソードが有名だ。

飯豊町の宇津峠から里山を一望すると、遠景には美しい山並みが連なり、眼下には手入れの行き届いた田畑と、田園散居集落の風景が広がる。広大な田園にぐるりと囲まれた中にポツポツと点在する家々。家の周囲を屋敷林という背の高い木々で張り巡らした散居村は、冬の時期、厳しい風雪から住居を守るために考え出された知恵であり、全国でも数少ない、日本の古き良き、貴重な景観を形成している。

飯豊連峰、田園散居集落に加え、もう一つの地域資源である「中津川地区の里山景観と里山文化」。白川ダムの豊かな「水の風景」、茅葺屋根のある「昔ながらの暮らしの風景」、農家民宿の「おもてなしの風景」など、どこかほっと落ち着くような「昔ながらの風景」がいたるところに残り、まるで、日本の昔話の世界に迷い込んだような景色が楽しめる。中津川の民家は、雪国の農家の特徴である中門造り(ちゅうもんづくり)という母屋の入口が中門という突出部をもつ特徴的な民家が見られる。これは、雪が深く、積雪期間も長い雪国地域の人々の知恵から生まれた家屋といわれる。長く、厳しい冬を越えて芽吹きの季節になると、農山村風景は一気に彩り豊かに色づき、力強い生命力にあふれる。牧歌的な景色の中を歩いていると、遠くの畑の片隅で、スゲの編み笠をかぶり、ゼンマイの山菜をもんで、天日干しにしている女性の姿が見えた。畑の緑、咲き乱れる菜の花の黄色、スゲ笠の白、空の青。

飯豊町の「美しさ」は、自然と共存しながら、昔ながらの丁寧な生活の営みの中に息づく、日常という名のほんの「ひとこま」にもあらわれている。

なかつがわ農家民宿の取り組み

中津川地区では、8軒の農家民宿がそれぞれの個性を活かした宿を経営している。農家民宿を支える「カギ」となるのは、宿の「顔」とも言える食事を提供する女性たち。根っからのおもてなし上手で元気いっぱい、お料理上手な女将さんたちに、その取り組みを聞いた。

中津川で農家民宿が始まったのは今から10年ほど前。東北でも有数の豪雪地帯として知られ、遠い昔、車がまだ庶民の暮らしになかった頃は、村で病人が出ると、村人たちが一致団結して、病院のある集落まで峠を越えて担いでいったという。まさに隣近所の協力なくしては生き残れない村だった。あまりの雪深さゆえ、冬の季節は、学校の先生さえも、近くの民家に下宿しながら学校に通ったほど。そんな、一度訪れたら簡単には帰れない、必然的に泊まらざるを得なかった土地柄ゆえ、旅人やよそ者に対してもフレンドリーな気質なのが中津川の人々の特徴だ。加えて、「以前から山村留学で、埼玉や東京など首都圏からのお子さんを最長で1年、家で預って学校に通わせる里親経験をしてきたこともあって、民宿を始めることへの抵抗はもともと低かったですね」と、農家民宿「いろり」の女将、伊藤信子さんは言う。

家で冠婚葬祭を執り行っていた名残りから、どの家にもお膳やお布団が20組はあるのが当たり前で、玄関は鍵をかけずにつねにオープン状態。人里から離れた辺鄙な場所ゆえ、この地を訪れた人は泊まっていき、長い夜をじっくり語り合う。厳しい冬の気候ゆえの要素がうまく重なって「農家民宿」という形になったのも、必然と頷ける。

中津川の農家民宿はそれぞれが、料理、体験メニューなど各宿独自の個性を打ち出しているが、どのお宿にも共通するのが、「山菜料理」。この日、取材で訪れた「いからし本家」でも、テーブルいっぱいに、ワラビやぜんまいの煮物、青菜(せいさい)漬け、玉こんにゃくの煮物、手作りのゆべしなどの手料理が、「10時のおやつ」と称して並べられた。和やかにおしゃべりが進むなか、「あがれ、あがれ(食べて、食べて)」と気持ちよくすすめてくれるので、朝ご飯をたくさんいただいた後でも、ついつい、箸が進む。高菜の仲間である青菜を漬け込んだ山形を代表する「青菜漬け」は、ザラメを使いほんのり甘く仕上げているのが特徴。おむすびに巻いたり、白いご飯のお供に最高に合うお漬物だ。

「宿の料金についてのおおまかな取り決めはあるものの、提供するメニューについては自由です。どの宿でも、地元で採れる山菜とヤマメは欠かせませんね。それぞれがお料理については技を持っているので、講習会を開いたり教えてもらったレシピを元に挑戦してメニューに取り入れたりしています」と、「いからし本家」の女将五十嵐あいさん。ちなみに「いからし本家」は、築200年の古民家を改修したお宿。天井が高く広々とした家の中は、養蚕が盛んだった時代をしのばせる。家の前に水車が回り、縁側から望める雄大な飯豊連峰の景色も魅力のひとつ。7月には小川にホタルが乱舞する姿も楽しめるそうだ。一方、農家民宿「ごえもん」は、ヤマメ料理一筋。新鮮なヤマメを使った刺身やお寿司、てんぷら、甘露煮など、工夫を凝らした様々なヤマメ料理が味わえる。山野草が趣味のご主人が、その栽培法などを教えてくれることも。「バリアフリー対応なので、お身体が不自由な方でも安心してお泊りいただけます」と、女将の鈴木みちさん。

農家民宿を利用する客層は、比較的年齢層が高めで、ホームページを見て、全国はもとより、台湾やタイ、香港からも泊まりに訪れる。「特に海外からのお客さんは囲炉裏で食事をするのが珍しいので、とても喜んでくれます。会話は、漢字の筆談で通じることもあれば、タイになると言葉もお手上げ。だけど、『美味しい』『ありがとう』『NO1』などの言葉は、皆さん覚えてきてくれるので、どうにか最低限は伝わっているかな。最後は『どうにかなる!』の精神ね」と、「いろり」の伊藤さんは笑う。台湾や香港では雪が珍しいので、中津川の豪雪は特にとびきりの魅力に映るのだとか。「雪の壁の中にローソクを灯す、『灯の回廊』の演出をした時は、家の灯りをすべて消して、囲炉裏を囲みながらガラス越しに映ったローソクの幻想的な炎を眺めました。ここに住んでいる私でさえ、あらためていい所だなぁと思ったほど」。

農家民宿が始まったきっかけの一つは、ここ中津川地区が「限界集落」の烙印を押されたことも大きかった。「その悔しさから、自分たちの手で、この地区のために何かしたいと思った」(五十嵐さん)。それが、今や海外からも、宿泊に来るお客さんでにぎわうようになった中津川。「もっとたくさんの人に来てほしい、というよりは、身の丈にあった経営を考えると、今くらいのペースがちょうどいいみたい。飯豊米で作ったお土産用の米菓の商品開発なども、今、進めているところなんですよ。ただ、今後のことを考えると、若い人々に受け継いでもらうには、『食べていける民宿』、というのも課題のひとつね」と五十嵐さんは言う。

「自分たちの集落を、どうにか盛り上げていきたい」。そんな思いから始まった中津川の人々の挑戦はこれからも続く。

古民家に、地域に、新しい風を注ぐ福岡からの異端児

飯豊町に引っ越してきて約1年半が経つ、九州は福岡生まれの坂本さんご夫妻。共通の趣味である歴史の勉強が高じて、縄文のルーツとも言える東北地方に魅せられるようになり、移住を決意。紆余曲折を経て、いくつかの候補地の中から飯豊を移住先に選んだ理由とは? 築160年を超える古民家でお話を聞いた。

坂本さんご夫妻の、飯豊町へ移住するまでのストーリーは、なかなかエキサイティングでユニークだ。当初、九州からダイレクトに東北への移住を希望したものの、いい物件が見つからず、一度は島根に根を下ろした。今から約5年前のことだ。「島根の家は、とある企業が手掛けていた地域再生プロジェクトのサイトを見て連絡したのがきっかけ。空き家を10軒ほど見て回って、最終的に、佐太神社のそばにある家を借りることになったんです」と旬さん。3年半暮らした島根でも、東北熱は依然として変わらず、インターネットを駆使して、コツコツと家さがしを続けていた。現在の住まいを見つけたのも最初はインターネットを通して。中津川でも珍しくなった茅葺屋根で、家の中に農耕馬の厩舎をもつ「曲屋(まがりや)」が特徴の古民家を見て、ひとめぼれした。旬さんは、「野生の勘がピンと働いて」、ここだ!と即決。すぐに手紙を書き、古民家を管理していた町役場と交渉を始めた。

この古民家、もともとは、地区でも有数の名家が所有していた家で、町役場が寄贈を受けて、管理している物件だった。坂本さんご夫妻が暮らす前は、年に数回、イベントで使われる程度だったが、維持管理していくには、町としても誰かに住んでもらった方が、風通し良く維持できる。さらに移住者となれば、地域にも新しい「風」が入る。必要な補修は入居者の負担ということで、無償で借り受けることに成功した。

「私たちが住むようになってから、以前を知る人から『家の雰囲気が良くなった。家としての機能が復活した』と言われるのが嬉しいですね。屋根の茅の状態も良くなったと言われるんですよ」と妻の洋子さんはほほ笑む。

窓や扉を開け放した、開放感あふれる家の中を、5月の爽やかな風が通りぬけ、池からはカエルの元気な合唱が聞こえてくる。家の軒先では、ツバメがせっせと巣作りをしている。最新式のパソコンが並びジャズが流れるモダンな空間と、生命力あふれる豊かな自然。まさに現代のソローをゆく「森の生活」がここにある。

家の補修は、旬さんいわく「リフォームというよりも、限りなく当時の様子を活かした、『復元』の作業に近いもの。島根で学んだことは、いかに崩さずに、新しくしていくか。昔の時代に戻ることが大事なのではなく、現代の便利なものを取り入れながらいかに、うまく共存していくかが大事なんじゃないかな」。ちなみに、旬さんの仕事は、染めもの職人で、洋子さんはデザイン関係の仕事をしている。ともにパソコンがあれば、住む場所を選ばない仕事だ。「移住に際しては、まずは、光(ファイバー)が通っているか確認したほど、インターネット環境は重要。それさえクリアできれば僕たちのような仕事をしている人は、どこに住んでいても仕事は出来ますから」。飯豊町に移り住んで1年半。今では洋子さんもすっかり集落の女性たちに馴染み、可愛がられている。「朝9時に電話が鳴って『白菜あげるから、今から来なさいよ』と声がかかっていくと、おしゃべりに花が咲いて3時間経っていたり。 朝、集落の集金にまわっても、行く先々でお茶を出されて、家にたどり着くと、夕方だったりということもザラです」と笑う。

「昔の話をいろいろとしてくれるのですが、結婚式では、花魁道中のようにお嫁さんは高下駄を履いて歩き、玄関先では料理人に背負われて、敷居をまたがずにお座敷に入る、という風習があったそうです。私たちが結婚式をやっていないことを話すと、『この家で結婚式したら』と言ってくれたり…。当時を再現したお式がこの家で出来たら、きっと盛り上がるでしょうね」。

夫婦そろって歴史や土地の風習に強い関心を持っているので、そうした話を喜んでしてくれるお年寄りの存在は、夫妻の学習意欲にますます火をつけてくれているようだ。アメリカで暮らした経験もある旬さんが日本に戻ってきたのは、9.11のテロがきっかけだった。「それまで個展の度にビジネスホテル住まいで、地に足がついていない感があった。自分にとっての『終の棲家』を見つけたい気持ちも正直あって、この家がその定住の地になると感じている。この家も『買う!』と宣言しちゃったしね」。

坂本さんご夫妻にとって、「最も美しい村飯豊」に住みながら感じる「美しい」シーンはどんな風景だろうか?

「昨日も、日本カモシカの子どもが二頭、家の裏で追いかけっこしていて。そんなシーンが美しいよね。家にツバメやツグミ、キツツキなどが飛んできて、そんな何気ない日常で、生き物たちに囲まれている瞬間に、しあわせを感じるかな」(旬さん)。

「春夏秋冬、それぞれに美しいですよね。今なら、新緑が香る芽吹きの季節は力強い生命力を感じますし、紅葉の時期になれば赤や黄色に染まった風景が、冬になれば、真っ白に閉ざされた世界もまた新鮮な魅力です」(洋子さん)。

「美しさ」は厳しい自然との共存にこそ宿る

飯豊町 後藤幸平 町長

飯豊町が「日本で最も美しい村」連合に加盟したのが今から8年前。飯豊町を取りまとめる町の長として、日々、町の発展のために全力を注ぐ。後藤町長の感じる「ふるさと・飯豊の美しいシーン」「今後の飯豊町の姿」について話を聞いた。

私にとって「美しい原風景」と言えば、雪がシンシンと降り積もるなか、茅葺の屋根に雪がぽっかりと積もって、電球の灯りが窓からもれる|そんな子どもの頃の記憶かな。厳しい冬を越して、雪が溶ければ草木が芽吹き、土のむんむんとするようなにおいがしてね。当時の遊びといったら、弁当箱にご飯と味噌を詰めて川べりへ出かけていって、ひろこ(ネギ科の一種)や自生のノビルなんかを土から掘るの。それを川の水で洗ったそばから、弁当箱の味噌をつけてご飯をかけこむ。それが楽しかったなぁ。当時は今みたいなお花見弁当なんてなかった時代だからね。今思い出しても格別な美味しさでね。それが日常の遊びだったかな。そういう土のにおいは今でも覚えている。春はそんな土遊びをして、夏は川で泳いで、秋は木の枝をブーメランに見立てて、くるみなど木の実を狙って落とす。遊びに夢中になるあまり、真っ暗になるまで帰るのも忘れて、心配した父母が山道で帰りを待ちわびていたり。もちろん、その後は叱られたけれど。子どもの頃から好奇心旺盛な探検家タイプだった。そんな気質は大人になった今も、変わらない部分もあるかな。自分の中で「安全パイを切る」という発想がそもそもないので、たとえリスクを冒してもやらなければいけないことはやるし、行かなくてはいけないところには行く。だからと言ってそれが全部、成功する訳ではないのだけれど。

飯豊町を語るうえで欠かせないのが「水との闘い」。米沢藩は立派な藩だったけれど、人々の暮らしは貧しく、特に、水を獲得するために必死に戦ってきた歴史がある。今から150年前、「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も」の名言で有名な上杉鷹山公は、飯豊山を和算の技術をもって貫通させ、新潟に流れる水を山形側に引き込む灌漑工事を行った。それは、20年もの歳月をかけたまさに「世紀の難工事」だった。

ここ飯豊町の「美しい」景色は、豪雪だったり、いつもリスクとの隣り合わせで生まれてきた。厳しい自然の中で耐え、生き抜くからこそ、それを見た第三者がそこに「美しさ」を感じ取るのだと思う。どうしても、人は「安易なもの」や「簡単に手に入りそうなもの」に飛びつきがちだけど、本来は、簡単には解決できそうにない課題にこそ、人は集まらなくてはならないし、ハングリーさを持った課題にこそ、人々の興味のベクトルは向かなくてはならない。それこそが社会の原点じゃないかな。

飯豊町が掲げるこれからの経済政策の一つに「地域内自給」といって、飯豊町内で生産された農作物、電気などエネルギーも含めた地域資源は、できるだけ地域内で消費していこうという循環型社会の構築がある。町では、30年計画でこの「地産地消」を実現させていく予定だが、何よりも、町民の幸せが行政としての最終的な課題。厳しい環境もプラスに変え、今後もますます町の発展のために尽力していきたい。

文:高橋秀子 写真:田村寛維

上記の文章は、日本で最も美しい村 編集室のHPからの抜粋になります。同行取材にて撮影した写真枠を掲載しております。全文記事をご覧になる場合には、下記リンクをご参照ください。

日本で最も美しい村 編集室